~ अब्दुल्लाह मंसूर

भारतीय नारीवाद की बहस अक्सर एक ऐसी आवाज़ की तरह पेश की जाती है जो हर औरत के हक़ की बात करती है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं, तो पाते हैं कि यह आवाज़ ज़्यादातर उन स्त्रियों की है जो सवर्ण, शहरी और सुविधासंपन्न पृष्ठभूमि से आती हैं—वहीं वे औरतें जो जाति, मज़हब, वर्ग और भाषा के आधार पर हाशिए पर हैं, उनकी आवाज़ इस विमर्श में या तो गूंगी कर दी जाती है या महज़ सहानुभूति की वस्तु बन जाती है। यह लेख अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास ‘कुठाँव’ के ज़रिए नारीवाद की इसी दोरंगी तस्वीर को सामने लाता है—एक ओर वह सवर्ण केंद्रित नारीवाद है जो अपने ही विशेषाधिकारों की ज़द में उलझा है, और दूसरी ओर बहुजन न्याय का स्त्री विमर्श है, जो ज़मीनी हकीकत, जातिगत अपमान और अस्तित्व की लड़ाई से जन्म लेता है। यह लेख उस हलालखोर मुस्लिम स्त्री के अनुभव को केंद्र में रखता है जिसे न सिर्फ़ मज़हबी पितृसत्ता का सामना करना पड़ता है, बल्कि जातिगत नफ़रत, यौन हिंसा और सामाजिक बहिष्कार का भी। यह केवल एक साहित्यिक समीक्षा नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रश्न है—कि क्या हमारा नारीवाद सचमुच सभी औरतों का है, या वह भी जाति और वर्ग के चश्मे से भेद करता है?

‘कुठाँव’ शब्द शरीर के उस मर्मस्थल को दर्शाता है जहाँ चोट सबसे अधिक महसूस होती है। इसी प्रतीक के सहारे अब्दुल बिस्मिल्लाह ने मुस्लिम समाज में व्याप्त जातिवादी व्यवस्था और स्त्रियों के संघर्ष को उजागर किया है। उपन्यास में मस्जिदों की अग्रिम सफें केवल उच्च जातियों के लिए सुरक्षित दिखाई गई हैं, हलालखोर जाति के लोगों के स्पर्श को नापाक माना जाता है, और सामाजिक मेलजोल में भेदभाव आम है। यह सब उस भ्रम को तोड़ता है कि मुस्लिम समाज पूरी तरह बराबरी और भाईचारे पर आधारित है। भारत में इस्लाम की सामाजिक संरचना अरब या मध्य एशिया जैसी नहीं रही, बल्कि यहाँ सवर्ण जातियों ने इस्लाम कबूल करने के बाद भी अपनी जातिगत श्रेष्ठता बनाए रखी। सैयद, शेख, पठान जैसी जातियाँ आज भी मुस्लिम समाज के ऊँचे पायदान पर हैं, जबकि हलालखोर, धुनिया, नदाफ़ जैसी जातियाँ अछूतों की स्थिति में हैं। उपन्यास में यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बार-बार उभरता है और यह स्पष्ट किया जाता है कि कैसे सवर्ण हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकार करने के बावजूद पसमांदा तबकों को बराबरी नहीं दी।

कथा का केंद्र मिर्जापुर के गोपालगंज गांव की हलालखोर लड़की सितारा और अशराफ खानदान के नईम के बीच के रिश्ते पर आधारित है। सितारा की माँ इद्दन अपनी बेटी की शादी ऊँची जाति में करवाने का सपना देखती है, लेकिन उसे जातिगत हीनता का अहसास हमेशा बना रहता है। इद्दन की गरीबी, पितृसत्ता, और सामाजिक अपमान की पीड़ा बहुजन स्त्री के उस जीवन को दर्शाती है, जिसमें संघर्ष ही नियति है। सितारा की सुंदरता भी अशराफ दृष्टिकोण से देखी जाती है, जिससे उसकी आत्मा और पहचान को लगातार चोट पहुँचती है। उपन्यास में पसमांदा महिलाओं की यौनिकता और दैहिक छवि को लगातार वस्तु की तरह प्रस्तुत किया गया है। यह दिखाता है कि जाति और जेंडर जब एक साथ किसी महिला के खिलाफ काम करते हैं, तो शोषण की तीव्रता और गहराई बढ़ जाती है। अशराफ पुरुषों द्वारा निम्न जाति की महिलाओं के साथ संबंध बनाना, लेकिन विवाह न करना, इस सत्ता-संबंध को और भी स्पष्ट करता है। बहुजन स्त्री केवल श्रम का नहीं, बल्कि शरीर का भी उपभोग का साधन बना दी जाती है। इद्दन जैसी स्त्रियाँ जातिगत और लैंगिक शोषण का दोहरा बोझ उठाती हैं। वे शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की चाह तो रखती हैं, लेकिन सामाजिक संरचना उन्हें बार-बार अपमानित करती है। इद्दन अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है, लेकिन उसके लिए भी उसे जातिगत और यौनिक अपमान सहने पड़ते हैं। ठाकुर गजेन्द्र सिंह जैसे पात्र यह दिखाते हैं कि सत्ता और संसाधन किस तरह दलित-पसमांदा स्त्रियों की मजबूरी का लाभ उठाते हैं।

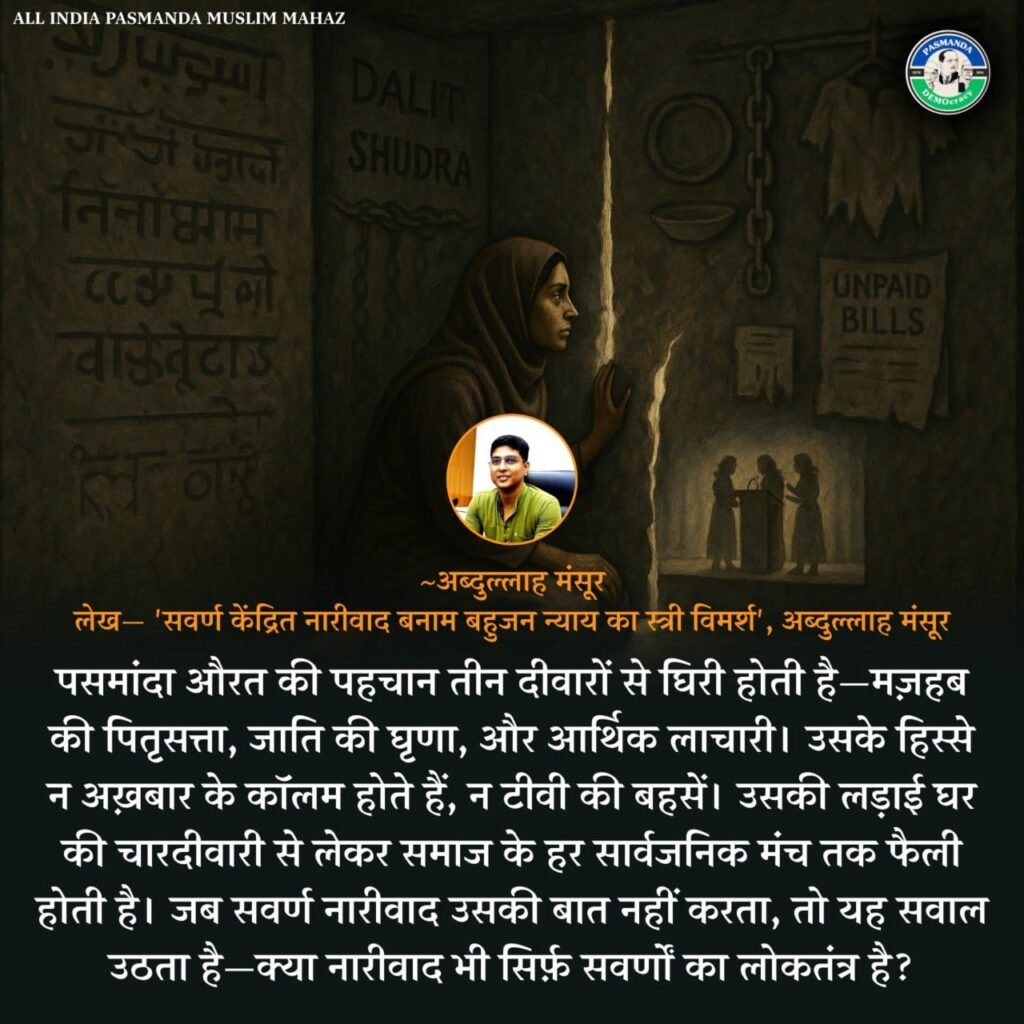

इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि जब किसी इंसान के साथ एक साथ कई वजहों से भेदभाव होता है—तो उसका दुख और संघर्ष बहुत गहरा और जटिल हो जाता है। सोचिए एक हलालखोर जाति की महिला को—वो पहले से ही एक ‘नीची’ जाति की मानी जाती है, ऊपर से वो मुस्लिम है, जिससे उसे समाज में इस्लामोफोबिया का भी सामना करना पड़ता है और साथ ही मुस्लिम होने के कारण उसे दलित आरक्षण भी नहीं मिलता। फिर वह गरीब है, जिसके पास संसाधन नहीं हैं। वो महिला है, इसलिए उसे मर्दवादी सोच का भी हर रोज़ सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, उसे न तो दलितों की तरह आरक्षण मिलता है, और न ही मुख्यधारा नारीवाद उसकी बात सुनता है। ऐसी महिला के लिए नारीवाद का मतलब “माय चॉइस” या “मैं क्या पहनूं” जैसी बातें नहीं होतीं। उसके लिए नारीवाद का मतलब होता है—बिना डरे जीना, अपनी बेटी को पढ़ा पाना, अस्पताल में इंसान की तरह इलाज मिलना, और ससुराल या समाज में ज़िंदा बच पाना। उसका नारीवाद अख़बारों या ट्विटर पर नहीं, खेतों, ईंट-भट्ठों, सब्ज़ी मंडियों और सड़कों पर रोज़-रोज़ लड़ा जाता है।

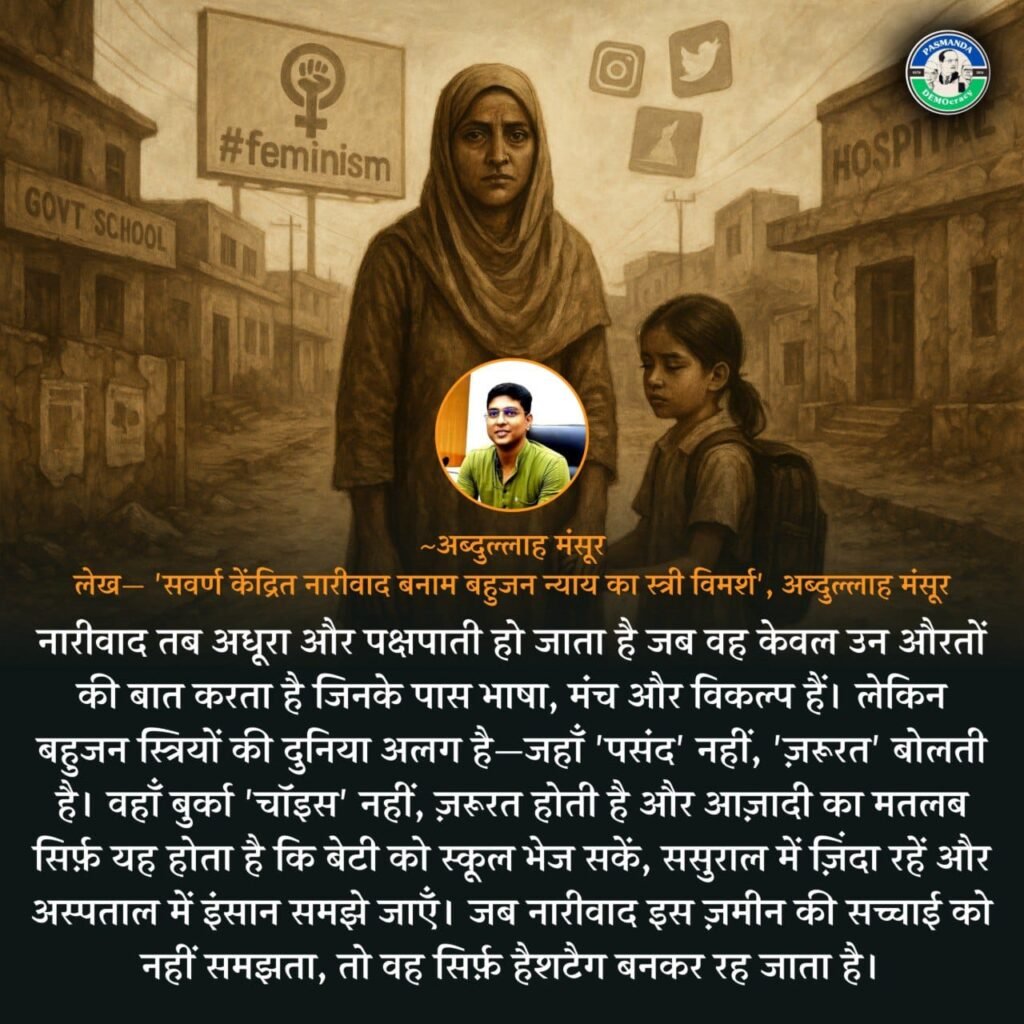

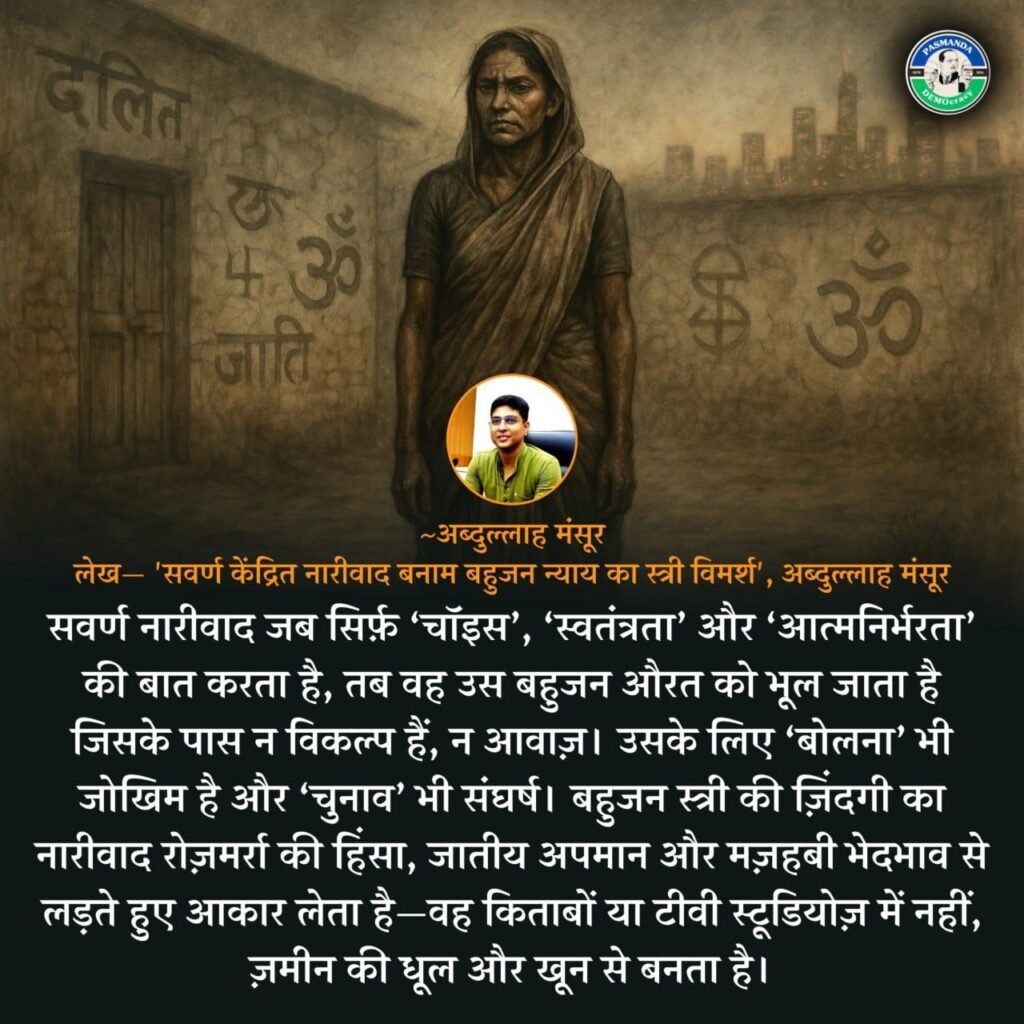

सवर्ण केंद्रित नारीवाद की सीमाएँ तब और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं जब यह केवल शहरी, अंग्रेज़ीभाषी, करियर-उन्मुख महिलाओं तक सीमित रह जाता है। ऐसी स्थिति में यह विमर्श बहुजन स्त्रियों के जीवन की जटिल और कठिन वास्तविकताओं से कट जाता है। जहाँ सवर्ण नारीवाद विवाह की स्वतंत्रता, समान वेतन और सामाजिक रूढ़ियों के विरोध की बात करता है, वहीं बहुजन स्त्री के लिए यह संघर्ष जीवन और मृत्यु के बीच झूलता है—जहाँ वह अपने सम्मान, सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही होती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जो पसमांदा औरतें खेतों में मज़दूरी करती हैं, सब्जियाँ बेचती हैं, दुकानों में झाड़ू-पोंछा करती हैं या महानगरों में घरेलू कामगार बनी हुई हैं—वे उस नारीवाद से कैसे जुड़ें, जिसकी लड़ाई अक्सर सोशल मीडिया के हैशटैग जैसे ‘बुर्का माय चॉइस’ या ‘#MyPride’ तक सिमट जाती है? जब विकल्प सभी के लिए सुलभ न हों, तब ‘चॉइस’ की अवधारणा भी वर्ग, जाति और सामाजिक संदर्भ से निर्धारित होती है। जिन औरतों के लिए बुर्का एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं बल्कि रोज़मर्रा की मज़बूरी या जीविका की शर्त हो, उनके लिए ‘चॉइस’ का अर्थ ही भिन्न होता है। जब मंचों पर कुछ महिलाएँ बुर्का और बिकनी दोनों को एक साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह नारीवाद उन महिलाओं की ज़िंदगी से भी जुड़ता है जिनके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है? वे औरतें जो शिक्षा, भाषा और मंच से वंचित हैं, न तो “बिकनी में आज़ादी” की बात कर सकती हैं और न ही “बुर्के में इज़्ज़त” की दलीलें समझ सकती हैं। उनके लिए असली सवाल यह है कि क्या उन्हें समाज इंसान के तौर पर देखता भी है?

पायल तडवी का मामला इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक आदिवासी मुस्लिम लड़की को जातिगत और लैंगिक भेदभाव के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। पायल मुंबई के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में एमडी (गायनिक) की छात्रा थीं और भील आदिवासी समुदाय से आती थीं। पढ़ाई में तेज़, मेहनती और अपनी माँ के नक्शे-क़दम पर एक डॉक्टर बनने का सपना लिए पायल ने जिस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, वहीं उसे ऊँची जाति की महिला साथियों द्वारा लगातार अपमान, जातिसूचक टिप्पणियाँ, और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्हें यह स्वीकार करना तक गवारा नहीं था कि एक आदिवासी लड़की उनके बराबर खड़ी हो सकती है। अंततः, मई 2019 में पायल ने यह शोषण सह न सकने की स्थिति में आत्महत्या कर ली। यह घटना बताती है कि हमारे सामाजिक संस्थान, विशेषकर वे जो merit और equality के दावों के साथ खड़े होते हैं, असल में बहुजन स्त्रियों के लिए कितने असुरक्षित हैं। पायल का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि एक पूरे सामाजिक ढाँचे की विफलता का परिणाम था, जिसमें जाति और जेंडर की परतें एक साथ काम करती हैं—और जिन्हें सवर्ण-केन्द्रित विमर्श अक्सर देखने से इनकार करता है।

बहुजन न्याय का स्त्री विमर्श की सबसे बड़ी विशेषता उसका जमीनीपन है। यह आंदोलन खेतों, कारखानों, गलियों और झुग्गियों से उठता है। इसकी जड़ें समाज के उन तबकों में हैं, जो सबसे अधिक हाशिए पर हैं। बहुजन स्त्रियाँ अपने अनुभव के आधार पर नारीवाद को परिभाषित करती हैं, और उसमें उनका संघर्ष, प्रतिरोध और आत्मसम्मान शामिल होता है। यह नारीवाद केवल अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि गरिमा और पहचान की माँग करता है। मीडिया और पूँजीवाद भी इस भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। जब ब्रांड, विज्ञापन और फिल्में केवल सवर्ण, सुंदर, अंग्रेज़ी बोलने वाली महिलाओं को प्रस्तुत करते हैं, तो बहुजन स्त्रियाँ अदृश्य हो जाती हैं। उनका संघर्ष मुख्यधारा में स्थान नहीं पाता, और जब वे बोलती हैं तो उनकी आवाज़ को या तो दबा दिया जाता है या उपहास में बदल दिया जाता है। यह दृश्य नारीवाद के भीतर के सवर्ण आधिपत्य को भी उजागर करता है।

पसमांदा विमर्श के अंतर्गत मुस्लिम महिला की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। उसे धार्मिक रूढ़िवाद, जातिगत भेदभाव और स्त्री-विरोधी मानसिकता का एक साथ सामना करना पड़ता है। न मुख्यधारा मुस्लिम नेतृत्व उसकी बात सुनता है, न सवर्ण-अशराफ नारीवादी आंदोलन उसे साथ लेने को तैयार होता है। उसकी समस्याएँ जैसे शिक्षा, रोजगार, घरेलू हिंसा और सामाजिक बहिष्कार बार-बार विमर्श के बाहर छूट जाती हैं। नारीवाद को यदि वास्तव में प्रासंगिक बनाना है, तो उसमें दलित, आदिवासी, पसमांदा, और हर हाशिए की पहचान को शामिल करना होगा। यह आंदोलन केवल दिल्ली, मुंबई या ट्विटर तक सीमित नहीं हो सकता। इसकी असली प्रासंगिकता तब होगी जब यह खेतों में काम करती महिलाओं, ईंट भट्टों पर जलती लड़कियों, और घरों में झाड़ू-पोछा करती स्त्रियों की आवाज़ बने। बहुजन न्याय का स्त्री विमर्श की सफलता के लिए शिक्षा, संगठन और नेतृत्व अनिवार्य हैं। जब बहुजन स्त्रियाँ संगठित होंगी, जब वे अपनी बात खुद कहेंगी, तब ही बदलाव होगा। शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है, संगठन उन्हें ताकत देता है और नेतृत्व उन्हें समाज में पहचान देता है। यही बहुजन न्याय का स्त्री विमर्श की ताकत है कि वह व्यक्तिगत दर्द को सामूहिक प्रतिरोध में बदल देता है।

भारतीय समाज में नारीवाद की बहस तब तक अधूरी और एकांगी बनी रहेगी, जब तक उसमें जाति, वर्ग, धर्म और सामाजिक पहचान की विविधता को ईमानदारी से शामिल नहीं किया जाता। अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास ‘कुठाँव’ हमें यही सिखाता है कि बहुजन और पसमांदा महिलाओं का संघर्ष सिर्फ पुरुषों से नहीं है, बल्कि वह उस पूरे सामाजिक ढांचे से है, जो पितृसत्ता, जातिवाद और मजहबी भेदभाव की कई परतों से बना है। सवर्ण केंद्रित नारीवाद जब सिर्फ “चॉइस” और “स्वतंत्रता” की भाषा में बात करता है, तो वह उन स्त्रियों की जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज़ कर देता है, जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों और इज़्ज़त के लिए संघर्ष कर रही हैं। ब्लैक फेमिनिज़्म का उदाहरण हमें बताता है कि जब मुख्यधारा नारीवाद हाशिए की महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनता, तो वे अपना रास्ता खुद बनाती हैं। भारत में भी हमें एक ऐसे नारीवादी आंदोलन की ज़रूरत है जो सच्चे मायनों में समावेशी हो—जिसमें खेतों में काम करने वाली, सब्ज़ी बेचने वाली, अस्पतालों में घिसती, मज़दूरी करती, झुग्गियों में रहने वाली और पर्दे के पीछे दबी रह गई हर औरत की कहानी शामिल हो।

अब वक़्त है कि नारीवाद को नई भाषा, नई दृष्टि और नई दिशा दी जाए। एक ऐसी दिशा जो “पसंद” की आज़ादी से आगे बढ़कर सम्मान और अस्तित्व के अधिकार की बात करे। एक ऐसी भाषा जो ट्विटर या सेमिनार रूम की नहीं, बल्कि गाँव-कस्बों की महिलाओं की ज़बान में बोले। और एक ऐसी दृष्टि जो इंसाफ़ को केंद्र में रखे—न सिर्फ़ औरतों के लिए, बल्कि हर उस पहचान के लिए जो बहिष्कृत, पिसी और भुला दी गई है। यही बहुजन न्याय का स्त्री विमर्श है—जो नारीवाद को सिर्फ विचार नहीं, संघर्ष और परिवर्तन की ज़मीन बनाता है।

लेखक पसमांदा चिंतक हैं और यूट्यूब चैनल पसमांदा डेमोक्रेसी के संचालक हैं