लेखक: अब्दुल्ला मंसूर

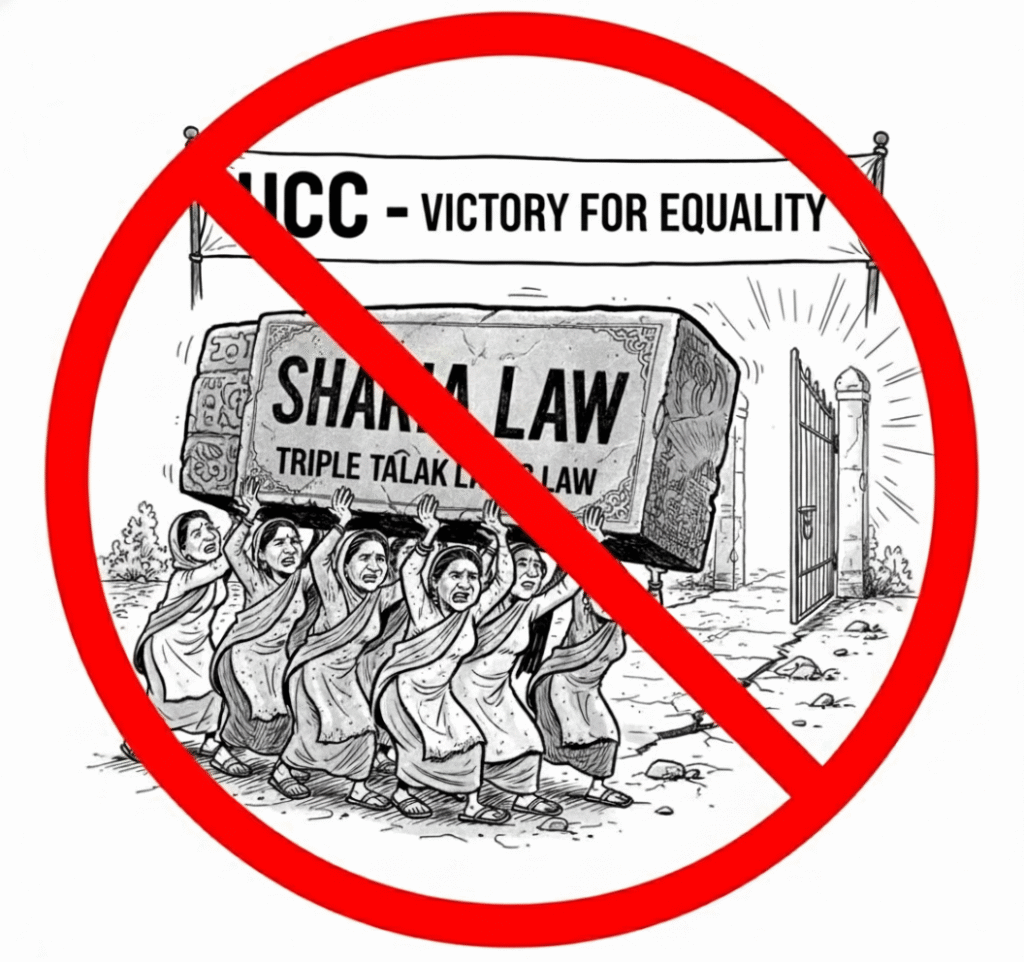

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यहाँ एक समान कानून लागू नहीं किया जा सकता। तर्क यह दिया जाता है कि विविधता ही हमारी शक्ति है। लेकिन एक चिंतक के तौर पर मेरा प्रश्न यह है कि क्या विविधता के नाम पर किसी समाज की भेदभावपूर्ण रीतियों को जारी रखने की छूट दी जा सकती है? यदि किसी समाज का ‘पर्सनल लॉ’ (निजी कानून) किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो क्या राज्य को मूकदर्शक बने रहना चाहिए?

आज भी समीना बेगम जैसी हज़ारों महिलाएं सर्वोच्च न्यायालय में बहुपत्नी विवाह (Polygamy) के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। ‘ट्रिपल तलाक’ की मार झेल चुकी महिलाओं के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं। विरासत में संपत्ति का बँटवारा आज भी जेंडर के आधार पर असमान है, जहाँ महिला और पुरुष का अनुपात 1:2 बना हुआ है। यदि पिता की मृत्यु दादा के जीवनकाल में हो जाए, तो पोते-पोतियों को विरासत से बेदखल कर दिया जाता है। एक मुस्लिम जोड़ा कानूनी रूप से बच्चा गोद नहीं ले सकता। ये तमाम उदाहरण ‘समुदाय के अधिकार’ और ‘व्यक्ति के अधिकार’ के बीच के उस गहरे संघर्ष को दिखाते हैं, जिसे सुलझाना अब अनिवार्य है।

क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?

समान नागरिक संहिता का सरल अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून। भारत में फौजदारी कानून (Criminal Code) तो सबके लिए एक समान है चाहे अपराध किसी भी धर्म के व्यक्ति ने किया हो, सजा एक ही प्रावधान से मिलती है। लेकिन नागरिक मामलों (Civil Matters) जैसे शादी, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार और गोद लेने के नियम हर धर्म के लिए अलग-अलग हैं। वर्तमान में न केवल मुस्लिम, बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहूदी भी अपने-अपने पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते हैं। मुसलमानों के लिए वर्ष 1937 का ‘शरीयत अधिनियम’ लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यह आकांक्षा व्यक्त की गई थी कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि निजी कानून ‘समवर्ती सूची’ (Concurrent List) का हिस्सा हैं, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है।

शरीयत का स्वरूप: दैवीय या मानवीय?

अक्सर यह भ्रम फैलाया जाता है कि शरीयत एक अपरिवर्तनीय ‘डिवाइन’ या ईश्वरीय सत्ता है जिसे बदला नहीं जा सकता। वास्तव में, जिसे आज हम ‘इस्लामी शरीयत’ के रूप में देखते हैं, वह पूर्णतः ईश्वरीय वाणी नहीं है। इसके मुख्यतः चार स्रोत हैं:

* कुरान: खुदा का संदेश।

* सुन्नत: पैगंबर मोहम्मद (स.) के तौर-तरीके।

* इज्मा: मजहबी विद्वानों की सर्वसम्मति।

* कयास: तर्क और तुलना के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष।

जिसे ‘शास्त्रीय कानून’ (Classical Law) कहा जाता है, वह असल में कुरान के संदेशों और मध्यकालीन न्यायविदों (Jurists) की मानवीय व्याख्याओं का एक जटिल मिश्रण है। कुरान स्वयं को ‘हिक्मा’ (बुद्धि) और ‘नूर’ (प्रकाश) का ग्रंथ कहता है, जिसका मूल उद्देश्य न्याय और समानता है।

ऐतिहासिक रूप से, इस्लाम का आगमन ‘जाहिलियत’ (अज्ञानता) के दौर में हुआ था। दूसरे खलीफा हजरत उमर के काल में न्याय की अवधारणा अत्यंत तर्कसंगत थी। शुरुआती दौर में न्यायशास्त्र (Fiqh) एक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया थी। जैसे-जैसे साम्राज्य फैला, स्थानीय प्रथाओं को धर्म का हिस्सा बनाने के लिए व्याख्याएं बदली गईं। जब ‘इज्मा’ (विद्वानों की राय) को ‘गलती से पाक’ (Infallible) मान लिया गया, तो स्वतंत्र चिंतन या ‘इज्तिहाद’ के दरवाजे बंद हो गए। आज इसी जड़ता का सबसे बड़ा खामियाजा मुस्लिम समाज का ‘पसमांदा वर्ग’ भुगत रहा है।

समय और काल के अनुसार बदलाव के ऐतिहासिक प्रमाण

शरीयत के पैरोकार अक्सर इसे ‘अपरिवर्तनीय’ कहते हैं, जबकि इतिहास इसके विपरीत गवाही देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 639 का ‘आम अल-रमदाह’ (राख का वर्ष) है। भीषण अकाल के दौरान, खलीफा उमर (र०अ०) ने चोरी के लिए कुरान में निर्धारित ‘हाथ काटने’ की सजा को निलंबित कर दिया था। प्रश्न यह है कि यदि स्वयं खलीफा परिस्थितियों के अनुसार कुरान में लिखित सजा को बदल सकते थे, तो आज के उलेमा इसे पत्थर की लकीर क्यों बताते हैं?भारत में भी बदलाव की प्रक्रिया निरंतर रही है। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने कानूनों के संहिताकरण (Codification) की शुरुआत की। अंग्रेजों ने हनफी न्यायशास्त्र की पुस्तक ‘हिदाया’ को आधार बनाया, जो मध्यकालीन नैतिकता पर आधारित थी। अरशद आलम जैसे विद्वान लिखते हैं कि 1937 के शरीयत अधिनियम का इस्तेमाल मुस्लिम लीग ने अपनी राजनीतिक लामबंदी के लिए किया। विडंबना देखिए, जो ‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद’ दो-राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थी, वही आज उस कानून को बचाने की सबसे बड़ी पैरोकार है जो उसी विचारधारा की उपज था।

वैश्विक मुस्लिम समाज में सुधार के तीन चरण

दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने समय-समय पर अपने कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। इसे तीन चरणों में समझा जा सकता है:

* प्रशासनिक नीति (Siyasah): 1931 में मिस्र ने सीधे शरीयत को चुनौती दिए बिना ‘प्रक्रियात्मक बदलाव’ किए। उन्होंने विवाह के पंजीकरण के लिए उम्र की सीमा तय कर दी, जिससे बाल विवाह व्यावहारिक रूप से बंद हो गया।

* उदार नियमों का चयन (Takhayyur): 1920 में मिस्र और बाद में 1939 में भारत (ब्रिटिश काल) में ‘डिस्सोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट’ पारित हुआ। इसमें हनफी कानून की कठोरता को कम करने के लिए ‘मालिकी’ संप्रदाय के उदार नियमों को अपनाया गया, ताकि महिलाओं को क्रूरता के आधार पर तलाक का अधिकार मिल सके।

* स्वतंत्र व्याख्या (Ijtihad): 1950 के बाद ट्यूनीशिया और सीरिया ने क्रांतिकारी कदम उठाए। ट्यूनीशिया ने तर्क दिया कि कुरान में बहुविवाह के लिए ‘समान व्यवहार’ की जो शर्त है, उसे पूरा करना आज के युग में असंभव है, इसलिए उन्होंने बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

भारत में न्यायिक सक्रियता और सुधार

भारत में सुधार की प्रक्रिया अक्सर संसद के बजाय अदालतों से चली है। ‘शाह बानो मामला (1985)’ एक मील का पत्थर था, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर भरण-पोषण (Alimony) के अधिकार को तरजीह दी। हालाँकि, तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक दबाव में इसे पलट दिया, लेकिन बाद में ‘डेनियल लतीफी’ जैसे मामलों में अदालतों ने फिर से महिलाओं के हक में व्याख्या की।

‘सायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)’ के फैसले ने ‘ट्रिपल तलाक’ को खत्म कर यह स्पष्ट कर दिया कि जो चीज़ धर्मशास्त्र (Theology) में पाप है, वह देश के कानून में वैध नहीं हो सकती। यह फैसला उसी ‘इज्तिहाद’ (स्वतंत्र सोच) का विस्तार है जो ट्यूनीशिया और सीरिया में देखा गया।

बहुसंस्कृतिवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता: अशराफ की ढाल

‘बहुसंस्कृतिवाद’ (Multiculturalism) के नाम पर पर्सनल लॉ को बनाए रखा गया। इसके पीछे तर्क था कि अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक गंभीर वैचारिक चूक हुई।

अशराफिया नेतृत्व (उच्च वर्गीय मुस्लिम नेतृत्व) ने बहुसंस्कृतिवाद को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। जब भी राज्य किसी सुधार या समानता की बात करता है, तो इसे ‘पहचान पर हमला’ बताकर डराया जाता है। पसमांदा आंदोलन के लिए धर्मनिरपेक्षता (Secularism) का अर्थ है राज्य का हर नागरिक के साथ समान व्यवहार। बहुसंस्कृतिवाद ने समुदाय के भीतर एक ‘राज्य के अंदर राज्य’ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जहाँ उलेमाओं का एक छोटा समूह (पर्सनल लॉ बोर्ड में 51में से 46एक्जीक्यूटिव मेंबर अशराफ पुरुष हैं लगभग 90% ) पूरे समाज की तकदीर तय करता है। हमें यह समझना होगा कि ‘सांस्कृतिक स्वतंत्रता’ कभी भी ‘व्यक्तिगत गरिमा’ की कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए।

‘कफू’ (Kufu) का जातिवादी ढांचा और पर्सनल लॉ

अशराफिया नेतृत्व UCC का विरोध क्यों करता है? इसका सबसे गहरा और अनकहा कारण ‘कफू’ के सिद्धांत में छिपा है। ‘कफू’ का शाब्दिक अर्थ होता है-बराबरी या मेल। उलेमाओं ने निकाह के लिए कफू का निर्धारण सिर्फ दीन या दौलत से नहीं, बल्कि ‘जाति और नस्ल’ के आधार पर किया है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा समर्थित ‘मजमूए कानूने इस्लामी’ (2011) के कानूनी संकलन में स्पष्ट लिखा है:

* हज्जाम (नाई), जुलाहा (बुनकर) और रंगरेज जैसे पेशे ‘नीच’ माने गए हैं, इसलिए वे उच्च जातियों के बराबर नहीं हैं।

* सैय्यद, शेख और सिद्दीकी आपस में बराबर (Kufu) हैं, लेकिन एक कुरैशी महिला का विवाह एक पसमांदा पुरुष से नहीं हो सकता।

* दर्जी और झाड़ू देने वाले (फर्राश) एक-दूसरे के बराबर नहीं माने जाते।

(संदर्भ:पेज नं०-101-105,237-241, मजमूए कानूने इस्लामी, 5वाँ एडिशन, 2011, प्रकाशक आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, 76A/1, ओखला मेन मार्किट, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025, इंडिया).

यह सीधे तौर पर जातिवाद को धार्मिक और कानूनी मान्यता देना है। कफू का यह सिद्धांत पसमांदा समाज को जन्मजात हीनता के गर्त में धकेलता है। जब तक निकाह और तलाक के नियम उलेमाओं के हाथ में रहेंगे, वे अपनी जातिगत श्रेष्ठता को ‘धर्म’ का लिबास पहनाकर सुरक्षित रखेंगे। UCC आने से यह जातिवादी कानूनी ढांचा ढह जाएगा और विवाह में ‘जातीय श्रेष्ठता’ की कानूनी वैधता समाप्त हो जाएगी।

पसमांदा महिला और UCC: नई उम्मीद

समान नागरिक संहिता (UCC) पसमांदा महिलाओं के लिए केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सुरक्षा कवच है:

* सामाजिक सुरक्षा: निकाह हलाला और बहुपत्नी विवाह जैसी कुरीतियों पर कानूनी रोक लगने से महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा।

* आर्थिक आत्मनिर्भरता: विरासत में समान हिस्सा मिलने से पसमांदा महिलाएं, जो पहले से ही आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, सशक्त बनेंगी।

* बाल विवाह पर लगाम: शिक्षा के अभाव में पसमांदा बस्तियों में आज भी कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं। UCC के तहत विवाह की न्यूनतम आयु अनिवार्य होने से लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलेगा।

* मजहबी जकड़न से मुक्ति: जब कानून का संरक्षण प्राप्त होगा, तो महिलाएं उलेमाओं के मनमाने फतवों के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटा सकेंगी।

विधि आयोग का पूर्व में यह रुख रहा था कि UCC अभी आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि हम पसमांदा और हाशिए पर खड़े समाज की नजर से देखें, तो यह बेहद जरूरी है। भारत में मुस्लिम समाज के भीतर से उठने वाली सुधार की आवाजों को हमेशा ‘अशराफ राजनीति’ और ‘वोट बैंक’ के चक्कर में दबा दिया गया है। सरकारें आज भी पसमांदा आवाजों को असली हितधारक (Stakeholder) नहीं मानतीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा असली मकसद शोषण और सामाजिक अन्याय से मुक्ति है। UCC को हमें एक नई दिशा की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखना चाहिए। बेशक, प्रस्तावित कानून के मसौदे पर बातचीत हो, उसमें सुधार की गुंजाइश तलाशी जाए, लेकिन इसे सिरे से नकारना पसमांदा समाज के भविष्य के साथ विश्वासघात होगा। अब समय आ गया है कि हम ‘मजहबी पहचान’ के ऊपर ‘संवैधानिक नागरिकता’ को प्राथमिकता दें।

(लेखक परिचय: अब्दुल्लाह मंसूर, एक लेखक और पसमांदा बुद्धिजीवी हैं। वे ‘पसमांदा दृष्टिकोण’ से लिखते हुए, मुस्लिम समाज में जाति के प्रश्न और सामाजिक न्याय पर केंद्रित हैं।)