~अब्दुल्लाह मंसूर

सुहैल वहीद द्वारा संपादित ‘तश्तरी’ केवल एक कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम समाज के भीतर सदियों से व्याप्त जातिगत भेदभाव और शोषण पर उर्दू साहित्य की गहरी चुप्पी के ख़िलाफ़ एक साहित्यिक विद्रोह और वैचारिक आन्दोलन है। यह किताब उन कड़वी और असुविधाजनक सच्चाइयों को उजागर करती है, जिन्हें कुलीन ‘अशराफ़’ तबक़े ने “इस्लामी भाईचारे” के पर्दे के नीचे छिपाया है। इस संग्रह का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि उर्दू की मुख्यधारा इस मुद्दे पर रणनीतिक रूप से चुप रही। इसी कारण, हिंदी या मराठी के दलित साहित्य की तरह, उर्दू में कोई मज़बूत ‘पसमांदा साहित्य’ (पिछड़े/दलित मुस्लिम) का आंदोलन नहीं उभर सका। इसकी मुख्य वजह मुस्लिम समाज के साहित्यिक, धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व पर ‘अशराफ़’ (ऊँची जातियों) का मज़बूत और ऐतिहासिक दबदबा रहा है। यह समीक्षा ‘तश्तरी’ के इसी महत्व को रेखांकित करती है। यह पड़ताल करती है कि कैसे उर्दू साहित्य ने सिर्फ़ अशराफ़ संस्कृति और उनकी जीवन शैली को ही पूरे मुस्लिम समाज की पहचान बनाकर पेश किया। इसने भारत की 85% पसमांदा मुस्लिम आबादी के दर्द, संघर्ष और यथार्थ को अपने पन्नों से पूरी तरह ग़ायब रखा। यह महज़ एक साहित्यिक चूक नहीं, बल्कि पसमांदा समाज को शिक्षा, सम्मान और सत्ता से वंचित रखकर हाशिये पर बनाए रखने के एक बड़े सामाजिक-राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था।

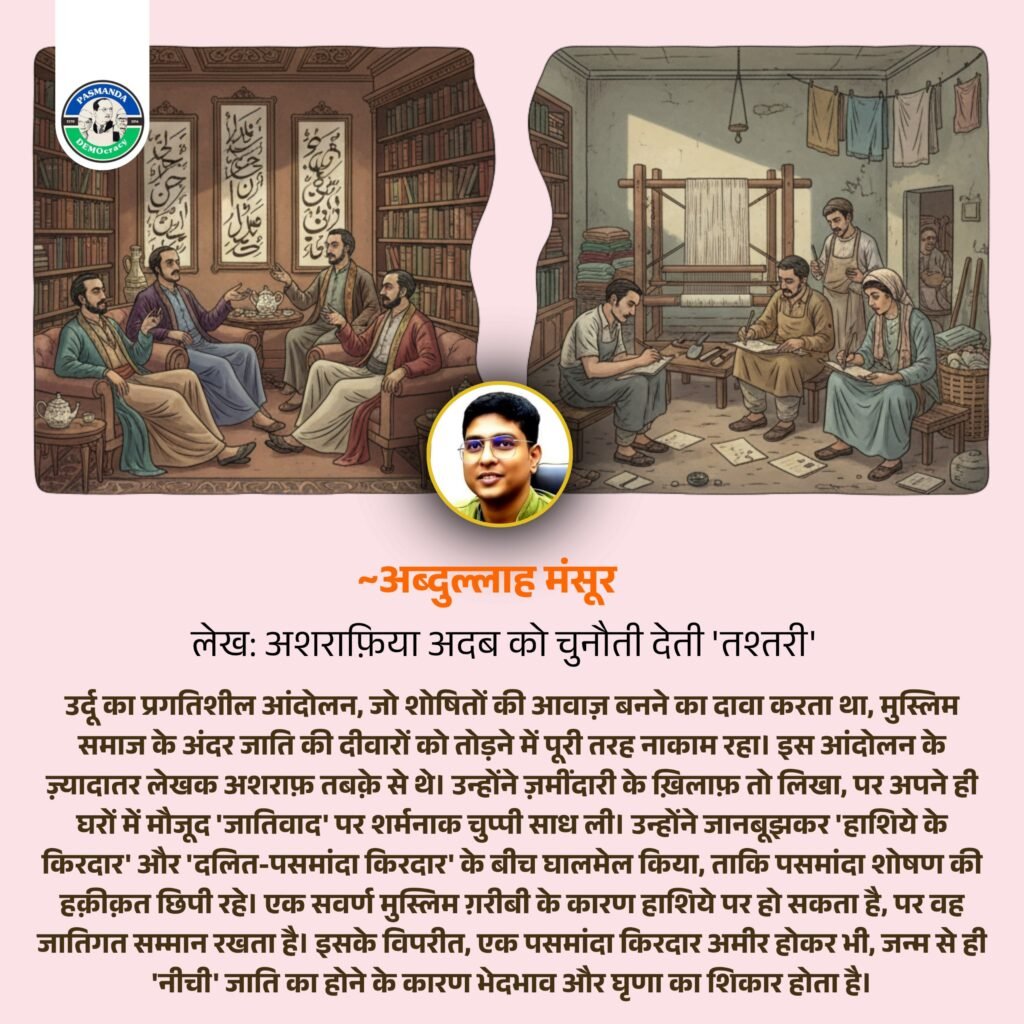

उर्दू अदब का प्रगतिशील आंदोलन, जिसकी नींव ही हर तरह की पुरानी, दकियानूसी और पिछड़ी सोच को चुनौती देने और शोषितों की आवाज़ बनने के दावे पर रखी गई थी, मुस्लिम समाज के अंदर खड़ी जाति की इन मज़बूत और अमानवीय दीवारों को भेदने में पूरी तरह से विफल और नाकाम साबित हुआ। इस आंदोलन से जुड़े ज़्यादातर लेखक और शायर, जो लगभग सभी अशराफ़ तबक़े से तअल्लुक़ रखते थे, ज़मींदारी व्यवस्था और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो जमकर लिखते रहे, क्योंकि वह उनके अपने वर्ग-हितों को भी प्रभावित कर रहा था लेकिन अपने ही घरों और अपनी ही बिरादरी में गहरी जड़ें जमा चुकी ‘जातिवाद’ पर उनकी क़लम ने एक शर्मनाक चुप्पी साध ली। यह पाखंड की पराकाष्ठा थी। उन्होंने ख़ुदा के वजूद पर सवाल उठाए, मज़हब की रूढ़ियों को चुनौती दी पर अपनी ऊंची जातिगत पहचान और उससे मिलने वाले सामाजिक विशेषाधिकारों पर उन्होंने कभी कोई बहस नहीं की; उनकी सारी प्रगतिशीलता और सारी क्रांति अपनी बिरादरी की दहलीज़ पर आकर दम तोड़ देती थी। वे मज़दूरों और किसानों की बात करते थे लेकिन उनकी जाति के अस्तित्व को नकार देते थे। इस बेहद महत्वपूर्ण और कपटपूर्ण विषय पर डॉ ग़ुलाम रब्बानी एक बहुत ज़रूरी नुक़्ता उठाते हैं। वे लिखते हैं कि ‘सवर्ण मुस्लिम लेखकों ने एक और भ्रम पैदा किया: उन्होंने ‘हाशिये के किरदार’ (marginal character) और ‘दलित-पसमांदा किरदार’ (Dalit-Pasmanda character) के बीच जानबूझकर घालमेल किया, ताकि पसमांदा समाज की हक़ीक़त और उसके शोषण का विशिष्ट चरित्र पर्दे के पीछे ही रहे।’ इसका असल मक़सद ‘अल्पसंख्यक’ के नाम पर मिलने वाली तमाम सरकारी सहूलियतों, राजनीतिक लाभों और संसाधनों पर अपना ऐतिहासिक क़ब्ज़ा बनाए रखना था। इन दोनों किरदारों के बीच का बुनियादी फ़र्क़ समझना पसमांदा विमर्श के लिए अनिवार्य है। कोई सवर्ण मुस्लिम, जैसे कोई सैयद या शेख़, ग़रीबी, बेरोज़गारी या मुफ़लिसी के कारण हाशिये पर हो सकता है लेकिन वह अपनी जातिगत पहचान के कारण कभी पसमांदा नहीं हो सकता। उसकी ग़रीबी एक आर्थिक स्थिति है, जिसे बदला जा सकता है, लेकिन उसका जातिगत सम्मान बना रहता है। इसके विपरीत, एक पसमांदा किरदार, चाहे वह कितना भी अमीर या पढ़ा-लिखा क्यों न हो जाए, वह जन्म से ही जातिगत शोषण, घृणा और भेदभाव के कारण मुख्यधारा से बाहर और हाशिये पर होता है। उसकी पहचान जन्मना ‘नीची’ और ‘अपवित्र’ मान ली जाती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि हर पसमांदा किरदार अनिवार्य रूप से हाशिये का चरित्र है, लेकिन हाशिये पर मौजूद हर चरित्र पसमांदा नहीं हो सकता। अशराफ़ लेखकों ने इसी फ़र्क़ को मिटाकर पसमांदा की विशिष्ट पीड़ा को एक सामान्य ‘ग़रीबी की कहानी’ में तब्दील कर दिया।

चूँकि प्रगतिशील आंदोलन की पूरी बागडोर अशराफ़ समाज के हाथों में थी, उन्होंने मुस्लिम समाज के इस आंतरिक अन्याय, इस कोढ़ पर हमेशा पर्दा डाले रखा। यह उनकी वर्ग और जाति, दोनों की एकता थी। साहित्यिक संसाधनों, पत्रिकाओं, प्रकाशकों और अकादमिक संस्थानों पर उनके एकाधिकार ने यह सुनिश्चित किया कि साहित्य का पैमाना और उसकी परिभाषा भी वही तय करें। उन्होंने यह स्थापित किया कि ‘अदब’ (साहित्य) वही है जो ‘नफ़ीस’ (refined) उर्दू में लिखा जाए, जिसमें लखनऊ और दिल्ली के कुलीन घरानों की नज़ाकत हो। यही वजह है कि जब भी किसी जुलाहे, धोबी, क़साई, हज्जाम, गद्दी या हलालखोर लेखक ने अपने समुदाय के यथार्थ, अपने दर्द और अपने संघर्ष को अपनी ज़बान और अपने मुहावरों में कागज़ पर उतारने की कोशिश की, तो उनके उस यथार्थवादी लेखन को ‘अदबी’ (literary) न मानते हुए, उसे ‘घटिया’ या ‘प्रोपेगैंडा’ कहकर ख़ारिज कर दिया गया। यह सिर्फ़ साहित्यिक असहिष्णुता नहीं थी, यह एक नस्लवादी और जातिवादी व्यवहार था, जिसका सीधा मक़सद पसमांदा चेतना को पनपने से पहले ही कुचल देना था। यह पसमांदा समाज के शैक्षिक पिछड़ेपन का भी एक बड़ा कारण बना। जब किसी समाज के यथार्थ को साहित्य में जगह ही नहीं मिलेगी, जब उसकी भाषा को ‘गंवारू’ कहा जाएगा, तो उस समाज का अपनी शिक्षा और अपनी बौद्धिक क्षमता पर से विश्वास उठना स्वाभाविक है। उसे यह लगने लगता है कि ज्ञान और साहित्य का क्षेत्र उसके लिए है ही नहीं, वह सिर्फ़ ‘ऊंचे’ लोगों के लिए बना है।

इस क्रूर साहित्यिक उपेक्षा के दर्द को डॉ. अय्यूब राईन अपनी किताब ‘दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक’ में एक बेहद मार्मिक सवाल के ज़रिए उठाते हैं। वे पूछते हैं कि उन गदहेड़ियों (गधा पालने वाली जाति की महिलाएं) की विवशता को क्या उर्दू कहानियों अथवा कविता में जगह नहीं मिलनी चाहिए जो ‘गदहा’ (donkey) और अपने पुत्र दोनों के बीमार होने की स्थिति में, अपनी सारी ममता को कुचलकर, प्राथमिकता गदहा का ईलाज कराने को देती हैं? वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह गदहा ही उसके और उसके परिवार की रोज़ी-रोटी का एकमात्र साधन है। परन्तु उनकी उस विवशता, उस बेबसी की गहराई देखिये कि वह अपने पुत्र, जो उसके वंश को आगे ले चलने का वाहक बनेगा, उसके इलाज को प्राथमिकता नहीं दे पातीं। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसे कोई भी संवेदनशील मन महसूस करके काँप उठेगा। लेकिन उर्दू के महान ‘प्रगतिशील’ लेखकों को यह त्रासदी कभी नज़र नहीं आई, क्योंकि यह एक ‘नीची’ जाति की महिला की त्रासदी थी। वे फ़लस्तीन के दर्द पर लिख सकते थे, वियतनाम पर नज़्में कह सकते थे, लेकिन अपने ही आँगन में दम तोड़ती इस गदहेड़ी का दर्द उनकी क़लम तक नहीं पहुँच सका।

यह चुप्पी केवल प्रगतिशील पुरुष लेखकों तक सीमित नहीं थी। महिला लेखन के क्षेत्र में, जिन्हें उत्पीड़ितों की आवाज़ माना जाता था, वहाँ भी जाति का प्रश्न पूरी तरह नदारद रहा। इस्मत चुगताई जैसी सशक्त और विद्रोही लेखिका, जिन्होंने अपनी क़लम से मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज के पाखंडों और यौन कुंठाओं की धज्जियाँ उड़ा दीं, वे भी हिंदू सफाईकर्मी औरत को तो अपनी कहानी’ दो हाथ’ में जगह देती हैं पर बंबई के हज हाउस में या अपने घरों के आस-पास पख़ाने साफ़ करने वाली मुस्लिम हलालख़ोर महिलाओं के अदृश्य जीवन और उनके दर्द को शायद देख न सकीं या देखकर भी जानबूझकर लिख न पाईं। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो अशराफ़ प्रगतिशीलता और अशराफ़ फेमिनिज़्म, दोनों के खोखलेपन को उजागर करता है। महिला हित की बात करने वाली वे मुस्लिम दलित महिलाओं के उस दोहरे शोषण पर क्यों मौन रहीं, जो उन्हें एक महिला होने के नाते और ऊपर से एक ‘नीची’ जाति की महिला होने के नाते रोज़ाना झेलना पड़ता था? इसका उत्तर शायद उसी वर्ग-चेतना में छिपा है, जो अपनी जातिगत श्रेष्ठता को हर क़ीमत पर बनाए रखना चाहती थी। उर्दू के अन्य बड़े और प्रतिष्ठित लेखकों को देखें तो जाति की यह अनदेखी और भी साफ़ और वीभत्स रूप में नज़र आती है। सुहैल वहीद साहब अपने लेखों में इस पर विस्तार से बात करते हैं। मिसाल के तौर पर, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, जिन्हें उर्दू अदब का एक महान स्तंभ माना जाता है, ने अवध के ज़मींदार घरानों की ख़त्म होती तहज़ीब और उनके नॉस्टैल्जिया को ही जैसे पूरे भारतीय मुस्लिम समाज की एकमात्र पहचान मान लिया। उन्होंने तो ख़ुद यह बात मानी थी कि ‘आम आदमी मेरा विषय कभी नहीं रहा।’ और उनके लिए यह ‘आम आदमी’ भी कौन थे? वे लोग जो ज़मींदारों और नवाबों की हवेलियों में उनकी सेवा करते थे—जैसे कहार, पनवाड़ी, ख़ानसामा या बावर्ची। ये किरदार उनकी कहानियों में सिर्फ़ इसलिए मौजूद थे ताकि ‘मालिक’ के किरदार को उभारा जा सके; उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व, कोई अपनी पीड़ा या चेतना नहीं थी। वे सिर्फ़ एक पृष्ठभूमि थे, एक प्रॉप थे। इसी तरह, राही मासूम रज़ा का मशहूर नॉवेल ‘आधा गांव’, जिसे भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दर्द को बताने वाली एक कालजयी कहानी माना जाता है, असल में मुस्लिम समाज में जाति के आधार पर होने वाले गहरे भेदभाव की एक जीती-जागती और बेशर्म तस्वीर भी है। सुहैल वहीद बताते हैं कि कैसे रज़ा, जो ख़ुद एक उच्च जाति के सैयद थे, ने अपने नॉवेल में सैयद किरदारों से जुलाहों (एक पिछड़ी मुस्लिम बुनकर जाति) को बार-बार और बड़ी सहजता से गंदी-गंदी जातिसूचक गालियाँ दिलवाई हैं। नॉवेल में साफ़ दिखाया गया है कि कैसे अमीर होने के बाद भी, और यहाँ तक कि पाकिस्तान बनने का समर्थन करने के बाद भी, जुलाहों को सैयदों के बराबर कुर्सी पर बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। यह उस तथाकथित ‘गंगा-जमुनी तहज़ीब’ का असली, जातिवादी चेहरा है।

यह बात बेहद दिलचस्प और ध्यान देने योग्य है कि जिस दौर में उर्दू के बड़े-बड़े लेखक अपनी ऊँची जाति की दुनिया और उसके विमर्श में बंद थे, ठीक उसी समय हिंदी में लिखने वाले कुछ मुस्लिम लेखक अपने समाज की सच्चाई को ज़्यादा हिम्मत और ईमानदारी से बयान कर रहे थे। अब्दुल बिस्मिल्लाह का कालजयी नॉवेल ‘झीनी झीनी बीनी चदरिया’ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो बनारस के बुनकरों (जो पसमांदा समाज का एक बड़ा हिस्सा हैं) के शोषण, उनके संघर्ष, उनकी भाषा और उनके जीवन की एक शानदार और यथार्थवादी कहानी है। इन लेखकों ने यह साबित किया कि मुस्लिम समाज में कहानियों या सच्चाई की कोई कमी नहीं थी, बल्कि कमी उस नज़रिये की थी, जो उन कहानियों को देखना चाहता। सच तो यह है कि उर्दू साहित्य पर उस ताकतवर अशराफ़ समूह का क़ब्ज़ा था जो सिर्फ़ अपने हितों की रक्षा कर रहा था और अपनी जातिगत श्रेष्ठता के आख्यान को मज़बूत कर रहा था।

इसी ऐतिहासिक खाली जगह को भरने, इस ज़बरदस्ती लादी गई चुप्पी को तोड़ने और सदियों से दबे हुए सच को पूरी ताक़त से सामने लाने का एक बेहद ज़रूरी और ऐतिहासिक काम ‘तश्तरी’ करती है। सुहैल वहीद अपने संपादन में बताते हैं कि जब वह इस गंभीर विषय पर कहानियाँ जमा कर रहे थे, तो उन्हें मिलीं लगभग 150 कहानियों में से सिर्फ़ 15-16 कहानियाँ ही ऐसी थीं जो सीधे तौर पर मुस्लिम समाज की जाति व्यवस्था या छुआछूत पर बात करती थीं। यह एक छोटा सा आंकड़ा उर्दू साहित्य के नंगे यथार्थ को बयान करने के लिए काफ़ी है। यह दिखाता है कि उर्दू के लेखक अपने समाज की इस सबसे बड़ी हक़ीक़त से या तो कितने अनजान हैं, या कितने बेईमान हैं। एक और कड़वी सच्चाई यह है कि उर्दू कहानीकार जब कभी अपनी कहानियों में किसी दलित किरदार की रचना करता भी है, तो वह प्रायः हिंदू समाज से लेता है, मुस्लिम समाज से नहीं। यद्यपि वह किरदार जिस जाति (जैसे धोबी, नाई, मेहतर) से आता है, वह मुस्लिम समाज के अंदर भी उसी नाम और उसी पेशे के साथ मौजूद है और वैसे ही भेदभाव का शिकार है। यह एक तरह का बौद्धिक पलायनवाद और पाखंड है, जो अशराफ़ लेखक को हिंदू समाज की बुराई दिखाकर ‘प्रगतिशील’ और ‘दलित-हितैषी’ बनने का मौक़ा देता है, और साथ ही अपने घर में पल रहे उसी जातिवाद पर पर्दा डालने की सुविधा भी देता है। ‘तश्तरी’ इस पाखंड को चुनौती देती है। इस संग्रह में उन गिनी-चुनी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कहानियों को जमा किया गया है जिन्होंने इस चुप्पी को तोड़ा है। अहमद नदीम क़ासमी, हुसैनुल हक़, और शमोएल अहमद जैसे मंझे हुए लेखकों की ये कहानियाँ मुस्लिम किरदारों के ज़रिए ही जाति की गहरी और ज़हरीली जड़ों को बेनक़ाब करती हैं।

तश्तरी (tray), जो आमतौर पर मुस्लिम घरों में मेहमानों को चाय-नाश्ता पेश करने, यानी इज़्ज़त और मेहमान-नवाज़ी का प्रतीक मानी जाती है, वही तश्तरी जब जाति के संपर्क में आती है, तो ‘पाक’ (पवित्र) और ‘नापाक’ (अपवित्र) तय करने का एक औज़ार बन जाती है। संग्रह में शामिल शूबी ज़हरा नक़वी की कहानी इसी अमानवीय सच्चाई को दिखाती है। कहानी में एक छोटी बच्ची जब एक जमादारनी (सफ़ाई करने वाली, जो दलित मुस्लिम है) को तश्तरी में रखकर कुछ खाने को देती है, तो वह तश्तरी उस ‘नीची’ जाति के स्पर्श से ‘अछूत’ हो जाती है। जब बच्ची की माँ यह देखती है, तो उसका जो गुस्सा फूटता है, वह अशराफ़ समाज में छुआछूत की गहरी जड़ों को खोलकर रख देता है। वह अपनी बेटी पर चीखती है: “तुझे नहीं मालूम वह कौन है, जमादारनी है, जमादारनी, वो नापाक है। हम भी उसे हाथ नहीं लगाते, वह किसी के खोले बग़ैर कभी दरवाजे़ से अन्दर नहीं आती। उसके बर्तनों में हम ऊपर से खाना डालते हैं। उसके पानी का गिलास अलग रहता है, वह हमेशा ज़मीन पर बैठती है और तूने उसे तश्तरी थमा दी!” यह एक छोटा सा संवाद नहीं है, यह अशराफ़ घरों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी दी जाने वाली जातिवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम है। यह दिखाता है कि कैसे छुआछूत सिर्फ़ एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक मज़हबी नियम की तरह है जिसे बच्चों को भी बड़ी सख़्ती से सिखाया जाता है। यह उस मानसिकता को दर्शाता है जिसने सिर्फ़ इंसानों को ही नहीं बल्कि बर्तनों, गिलासों, जगहों और यहां तक कि पानी को भी ‘पाक’ और ‘नापाक’ के खांचे में बांट दिया है।

इसी तरह का घिनौना छुआछूत सलमा जीलानी की कहानी ‘स्वीपर’ में भी खुलकर सामने आता है, जहां घर में काम करने वाली मुस्लिम दलित महिला के लिए मिट्टी का एक अलग प्याला और गिलास रखा जाता है, जिसे घर के ‘पाक’ बर्तनों से दूर, अछूत की तरह रखा जाता है। हुसैन उल हक़ की कहानी ‘फ़ितरी अमल’ (प्राकृतिक प्रक्रिया) इस क्रूरता को और भी गहरे स्तर पर ले जाती है। कहानी की मुख्य पात्र दिलजान बहू है जो मैला ढोने का काम करती है। वह जब काम करने के लिए घर में घुसती है तो ख़ुद ज़ोर से आवाज़ लगाती है, “दिलजान बहू आ रही है,” और जब काम करके घर से निकलती है तो फिर आवाज़ लगाती है, “दिलजान बहू जा रही है।” वह ऐसा इसलिए करती है ताकि घर का कोई ‘पाक’ अशराफ़ बाशिंदा उसे ग़लती से देख न ले या उसके संपर्क में आकर ‘नापाक’ न हो जाए। यह व्यवस्था का वह चरम है जहां शोषित को ही अपने शोषण और अपनी अछूत स्थिति को लागू करने की ज़िम्मेदारी दे दी गई है। त्योहार के मौक़े पर भी जब वह साफ़-सुथरे कपड़ों में मुबारकबाद देने आती है, तब भी वह दरवाज़े के पास एक कोने में चुपचाप ज़मीन पर बैठती है। उसे चाय भी एक अलग प्याली में दी जाती थी जो सिर्फ़ उसी के लिए एक कोने में फेंकी हुई पड़ी रहती थी। लेखक लिखते हैं: “एक कोने में एक प्याली पड़ी रहती उसे धोकर दिलजान बहू के लिए उसमें चाय डाल दी जाती।” यह कहानी छुआछूत के सबसे क्रूर और स्थायी रूप को दर्शाती है, जहां यह भेदभाव और अन्याय इतना सामान्य हो जाता है कि पीड़ित और अत्याचारी, दोनों ही उसे ‘फ़ितरी अमल’ यानी एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया मानकर जीने लगते हैं। जब शोषण ‘स्वाभाविक’ मान लिया जाए तब क्रांति या बदलाव की चेतना ही मर जाती है।

ज़किया मशहदी की कहानी “गुड़ रोटी” इस संग्रह की एक बहुत ख़ास और वैचारिक रूप से सबसे मज़बूत कहानियों में से एक है। यह मुस्लिम समाज के अंदर गहरी बैठी जातिवादी सोच और सामंती मानसिकता पर एक दिल को छू लेने वाला और झकझोर देने वाला प्रहार करती है। कहानी की मुख्य पात्र ‘अम्मी’ हैं, जो अपने ‘सैयद’ होने के घमंड में चूर हैं और अपनी ख़त्म होती ज़मींदारी के खंडहरों पर बैठकर अपनी झूठी शान का प्रदर्शन करती रहती हैं। उनका हर जुम्मे को ग़रीबों को पुराने कपड़े और गुड़-रोटी बांटना कोई दया या हमदर्दी नहीं है बल्कि यह अपनी ‘ऊंची’ हैसियत को जताने और अपनी ‘नीची’ जाति की रैयत (प्रजा) पर अपना दबदबा क़ायम रखने का एक सामंती तरीका है। यह पसमांदा समाज के उस रोज़मर्रा के अनुभव को दिखाता है, जहां ऊंची जाति वालों का दिया गया “दान” या “ख़ैरात” भी एक तरह का अपमान होता है जो लेने वाले को हर पल उसकी ‘नीची’ जाति और उसकी ‘औक़ात’ का एहसास कराता रहता है। यह दान इसलिए नहीं दिया जाता कि ग़रीब की भूख मिटे बल्कि इसलिए दिया जाता है ताकि ‘दाता’ की श्रेष्ठता का भाव पुष्ट होता रहे। लेकिन कहानी में उस वक़्त एक ऐतिहासिक मोड़ आता है जब एक मज़दूर का छोटा बेटा उस गुड़-रोटी को लेने के बाद ज़मीन पर फेंक देता है। यह सिर्फ़ एक बच्चे का नासमझी में किया गया गुस्सा नहीं है; यह ‘पसमांदा चेतना’ का जन्म है। यह उस नई पीढ़ी का संगठित और सचेत विरोध है जो अब अपने पुरखों की तरह अपमान सहकर, ज़ुल्म को ‘फ़ितरी अमल’ मानकर चुप रहने को तैयार नहीं है। यह उस बच्चे का ऐलान है कि उसे ख़ैरात की गुड़-रोटी नहीं, बल्कि इज़्ज़त और बराबरी का हक़ चाहिए। यह बच्चा उस शैक्षिक और सामाजिक चेतना का प्रतीक है, जो पसमांदा आंदोलन की रीढ़ है।

यहां डॉ. अय्यूब राईन की किताब ‘दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक’ में ज़िक्र की गई कुछ और कहानियों की चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है, जो हालांकि ‘तश्तरी’ संग्रह का हिस्सा नहीं हैं लेकिन वह पसमांदा समाज के पिछड़ेपन के कारणों पर सीधी और गहरी चोट करती हैं। यह वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि यह तबक़ा सिर्फ़ साहित्य में ही नहीं बल्कि शिक्षा, राजनीति और आर्थिक विकास में आख़िर पीछे क्यों रह गया। पसमांदा समाज के लेखक, विशेषकर शराफ़त हुसैन अपनी पुस्तक ‘कुएं के बासी’ के जरिये अंसारी (बुनकर) समुदाय के संघर्ष, उनकी जानलेवा आर्थिक विवशताओं और उनके सामाजिक पिछड़ेपन को गहरी संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ चित्रित किया है। यह कथाएं केवल मनोरंजन या साहित्य नहीं हैं बल्कि यह उन कड़वी सच्चाइयों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ हैं। शराफ़त हुसैन की कहानियां, जैसे ‘कुएं के बासी’ और ‘अल्मीयां’ बुनकर मज़दूरों के जीवन की उस भयावह गरीबी को दर्शाती हैं, जहां छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए भी पारिवारिक कलह और हिंसा आम बात है और बिजली कटौती जैसी एक छोटी सी समस्या भी उनकी सप्ताह भर की कमाई को तबाह कर देती है। शराफ़त हुसैन की ‘खाकज़ादे’ इस सच्चाई को और पुख़्ता करती है कि मजदूर, चाहे वह पावरलूम चलाए या रेजा (मज़दूर) हो, वह हमेशा मज़दूर ही रहता है और हड़ताल जैसी स्थितियों में हमेशा वही पिसता है। हालांकि इन कहानियों की ख़ूबसूरती यह है कि वे सिर्फ़ ग़रीबी का रोना नहीं रोती बल्कि वह ग़रीबी के बावजूद पसमांदा समाज के ऊंचे नैतिक मूल्यों को भी उभारती हैं। ‘कहानी एक बुनकर की’ में हाजी शिराज अंसारी या ‘गहर होने तक’ में कासिम जैसे पात्र दिखाते हैं कि बुनकर समाज एहसान फ़रामोश नहीं है और ख़ुद तंगी में होते हुए भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता, जैसा कि क़ासिम अपनी पत्नी की साड़ी के लिए जमा किए गए पैसे अपने दोस्त अमजद की भुखमरी मिटाने के लिए दे देता है।

इन कहानियों में पसमांदा समाज के पिछड़ेपन का एक मुख्य और स्पष्ट कारण शिक्षा की कमी और राजनीतिक जागरूकता के अभाव में साफ़ झलकता है। शराफ़त हुसैन की कहानी ‘खैरात’ इसका सबसे जीवंत और तकलीफ़देह उदाहरण है। कहानी का पात्र अनपढ़ रेहान जो एक मज़दूर है, अपना काम छोड़कर दिन भर नेताओं के चक्कर में पड़ा रहता है, इस उम्मीद में कि नेताजी उसे कोई लाभ पहुंचायेंगे। परिणाम यह होता है कि उसका परिवार त्योहार के दिन भी अमीरों की ‘खैरात’ पर निर्भर है। इसके विपरीत, उसकी साक्षर पत्नी नज्मा ज़माने की समझ रखती है और इस राजनीतिक पाखंड को समझती है। यह कहानी सीधे तौर पर शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है कि कैसे अशिक्षा ही राजनीतिक शोषण और आर्थिक निर्भरता की जड़ है। राजनीतिक भटकाव और अशिक्षा का एक और उदाहरण ‘अल्मीयां’ कहानी में मिलता है जहां मर्गुब नाम का मज़दूर अपने बेटे को एक नेता का हेलिकॉप्टर दिखाने के चक्कर में अपनी दिन भर की कमाई खो देता है। यह उस खोखली और प्रतीकात्मक राजनीति पर व्यंग्य है जो पसमांदा समाज को हेलिकॉप्टर का तमाशा तो दिखाती है लेकिन उनके बच्चों के लिए स्कूल और किताबें नहीं देती। यह पिछड़ापन केवल आर्थिक या शैक्षिक ही नहीं है बल्कि यह सदियों के सामाजिक और धार्मिक शोषण का भी परिणाम है। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी ‘मोअज़्ज़जा’ इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां नट जाति (एक दलित मुस्लिम समुदाय) का मन्जू शाह, अशराफ़ पात्रों द्वारा धार्मिक जज़्बात में भड़काए जाने पर मुहर्रम के झंडे के लिए अपनी जान दे देता है जबकि भड़काने वाले ‘ऊंची’ जाति के लोग ख़ुद सुरक्षित घरों में बैठे रहते हैं। यह पसमांदा समाज के इतिहास का सार है – ‘क़ौम’ या ‘मज़हब’ के नाम पर क़ुर्बानी पसमांदा दे और मलाई अशराफ़ खाए। इसी तरह डॉ० महमूद भारती की नज़्में ‘जुलाहों की पंचायत’ और ‘जोल्हा का सरदार’ व्यंग्यात्मक शैली में समुदाय के अपने नेतृत्व की विफलताओं पर भी प्रहार करती हैं जो अशराफ़ों के दलाल बनकर समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें और उलझाते हैं।

मोहसिन अज़ीमाबादी की ‘अनोखी मुस्कुराहट’ या युनुस जावेद की ‘अनाज की ख़ुशबू’ में गोरकन (क़ब्र खोदने वाली जाति) परिवार की आजीविका ही दूसरों की मृत्यु पर निर्भर है; अगर गांव में कोई मैय्यत न आए, अगर कोई मरे नहीं तो उनके घर में फ़ाक़े पड़ जाते हैं। यह कैसी व्यवस्था है जहां एक इंसान का जीवन दूसरे इंसान की मौत पर टिका है! इस सड़ी हुई व्यवस्था की सबसे दुखद और अंतिम परिणति अली अब्बास हुसैनी की कहानी ‘ख़ुश क़िस्मत लड़का’ में दिखती है, जहां एक आठ साल के बच्चे हमीद का ‘काम’ यह है कि वह एक अंधे फकीर को लाठी पकड़कर दिन भर भीख मंगवाने के लिए घुमाता है और इस ‘रोज़गार’ को उसका परिवार अपनी ‘ख़ुश क़िस्मती’ समझता है। यह बाल श्रम की स्वीकृति नहीं है बल्कि यह भूख के सामने इंसानियत और हर मानवीय मूल्य के ढह जाने का प्रतीक है। यह उस बच्चे की शिक्षा का, उसके भविष्य का और उसके बचपन का क़त्ल है। जिस बच्चे हमीद को स्कूल में होना चाहिए था वह एक अंधे फ़क़ीर की लाठी बनने पर मजबूर है। यही पसमांदा समाज के पिछड़ेपन का मूल कारण है। और इस दर्द की अंतिम चीख शफ़क़ की कहानी ‘रक़्स-ए-शरर’ में सुनाई देती है जहां दो छोटे बच्चे नईम और अरशद, भूख मिटाने के लिए कूड़े के ढेर से ज़हरीली रोटी उठाकर खा लेते हैं और तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। ये कहानियां मिलकर पसमांदा समाज के पिछड़ेपन के लिए सिर्फ़ अशिक्षा, राजनीतिक शोषण और व्यवस्थागत ग़रीबी को ही नहीं बल्कि उस अशराफ़वादी साहित्यिक और सामाजिक व्यवस्था को भी जिम्मेदार ठहराती हैं जिसने इन सच्चाइयों पर हमेशा पर्दा डाले रखा।

‘तश्तरी’ सिर्फ़ एक किताब नहीं है, बल्कि यह विचारों की दुनिया में एक बड़ा क़दम, एक बौद्धिक विस्फोट और साहित्य के ज़रिए पसमांदा समाज का एक आत्म-सम्मान का ऐलान है। यह किताब उन सभी अशराफ़ लेखकों, प्रगतिशीलों और नारीवादियों के मुंह पर एक तमाचा है जिन्होंने जाति के सवाल पर कायरतापूर्ण चुप्पी साधे रखी। यह हमें बताती है कि पसमांदा समाज को अपनी कहानी, अपनी पीड़ा और अपना इतिहास अब ख़ुद कहना और ख़ुद लिखना होगा। यह उम्मीद करना बेकार और नादानी है कि उंची जाति के लेखक, जो इस शोषणकारी व्यवस्था के लाभार्थी रहे हैं, वे कभी पसमांदा समाज के दर्द को ईमानदारी से आवाज़ देंगे। उनका साहित्य और उनकी बौद्धिकता पसमांदा लोगों को बाहर रखने, उनकी उपेक्षा करने और उन्हें अनदेखा करने पर ही टिकी है। यह किताब उस लंबी और मुश्किल लड़ाई की दिशा में एक पहला लेकिन एक बहुत मज़बूत और अहम क़दम है। ’तश्तरी’ इसी बदलाव की सशक्त साहित्यिक आवाज़ है, जो भविष्य के पसमांदा साहित्य और चेतना के लिए एक नई, रौशन राह दिखाती है। यह उस आंदोलन की एक मज़बूत शुरुआत है, जहाँ पसमांदा लेखक अपनी क़लम ख़ुद उठाएगा और ज़िल्लत को नकारकर, अपने हक़ और सम्मान को पूरी ताक़त से क़लमबंद करेगा।

अब्दुल्लाह मंसूर, एक लेखक और पसमांदा बुद्धिजीवी हैं। वे ‘पसमांदा दृष्टिकोण’ से लिखते हुए, मुस्लिम समाज में जाति के प्रश्न और सामाजिक न्याय पर केंद्रित हैं।

यह लेख फॉरवर्ड प्रेस की वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुका है